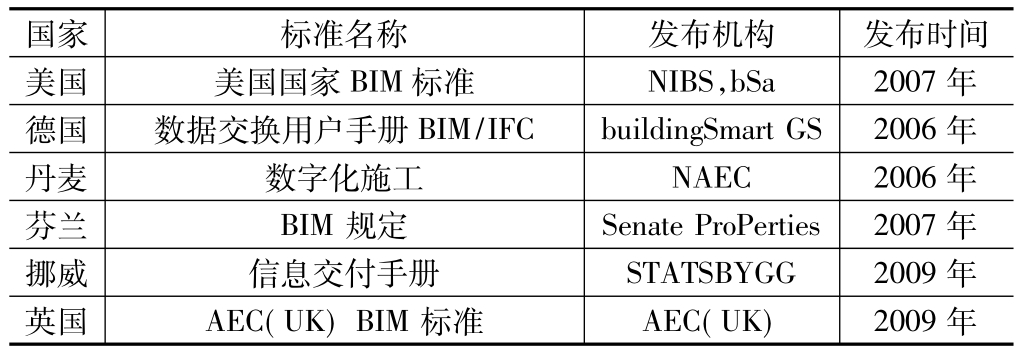

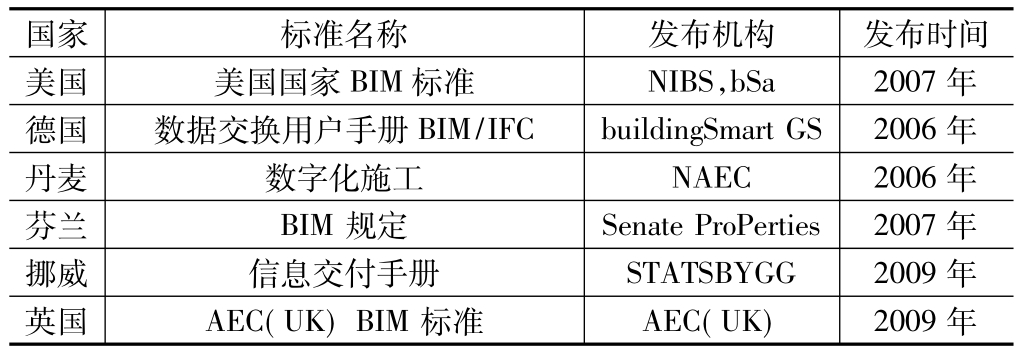

表1 部分欧美国家发布的BIM标准

国家 标准名称 发布机构 发布时间美国 美国国家BIM标准 NIBS,bSa 2007年德国 数据交换用户手册BIM/IFC buildingSmart GS 2006年丹麦 数字化施工 NAEC 2006年芬兰 BIM规定 Senate ProPerties 2007年挪威 信息交付手册 STATSBYGG 2009年英国 AEC(UK)BIM标准 AEC(UK) 2009年

刘宏刚

(中铁大桥局集团有限公司, 武汉430050)

摘 要:为探索BIM发展路径和最佳实现方式,从业态环境、软件能力、标准研究、政府与行业组织的作用等方面对美、欧、日等国的BIM发展历程进行分析比较,文章揭示了国外BIM应用成败与其软件产业发展水平及建筑行业内部融合程度的关系,指出现有BIM软件能力的局限、IFC等国际标准及美国LOD标准的研究进展与现实需要的差距,介绍了美国的一起BIM诉讼案例以及澳大利亚在BIM应用中的经验教训。在总结国外经验的基础上探讨了其对国内相关企业BIM应用策略的启示,主要包括:技术和人才是BIM成功的基础;软件厂商及各种文献对BIM功能的描述更接近未来的美好前景而非反映今天的现实;在BIM实施可行性评估方面,美国USACE的决策程序值得借鉴;循序渐进,先在基本应用上实现早期收获;科学对待,不惧用、不滥用。

关键词:BIM技术;BIM标准;应用;经验;启示

BIM(Building Information Modeling)作为建筑业信息化的重要发展方向已得到越来越广泛的认可,正在全球范围内掀起一场产业技术革命。目前,国内的BIM应用可以用“热火朝天”来形容。然而BIM的相关技术和应用在一些发达国家已经探索了多年,过程也并非一帆风顺,其间的经验教训值得我们研究和参考。BIM作为一种技术和管理工具,与其他任何事物一样都有正反两面,“不尽知用兵之害者,必不能尽知用兵之利也”。从企业层面来说,BIM的实施需要软硬方面的高额投入,以及人员培训、流程改造、相关标准与制度的建立等大量工作要做,时间和经济成本都相当可观。

与ERP不同的是,BIM的实施并非是一个企业内部的事,而是要在整个产业链不同企业之间协同工作和共享信息,在建筑项目全生命周期进行应用才能最大限度地实现其价值。从国家及行业层面来说,BIM在很多国家还没有取得法律地位,尽管美国在BIM技术研发应用方面相对领先,但离建立支持BIM成熟应用的完整标准体系的目标还有不小的差距。BIM的发展将是一个长期的过程。

2.1 美国

作为BIM概念和相关技术的发源地,美国对BIM技术的大量应用也仅仅是最近10余年的事。2002年Autodesk公司首次把BIM作为一个行业术语进行商业推广[1],5年后,即2007年美国工程建设行业采用BIM的比例大约28%,但在第2个5年中得到迅猛发展,到2012年这一比例已达71%。有专家在报告中称,美国建筑企业300强中应用BIM的企业达80%,北美地区50%以上建筑项目使用了BIM,30%以上的建筑师运用BIM技术开展设计工作。

在BIM技术推广过程中,美国总务管理局GSA和美国陆军工程兵USACE扮演了重要角色。GSA于2003年通过其公共建筑服务部门推出了3D-4DBIM计划及系列BIM指南,并根据对BIM技术的应用情况给予项目承包商不同程度的资金支持,这些措施直接影响并提升了美国整个工程建设行业的BIM应用[2]。美国 USACE最早于2004年利用 Bentley的BIM软件,对一项无家眷军人宿舍项目进行碰撞检查和工程算量,2006年10月发布了为期15年的BIM发展路线图。

美国地方政府对引入BIM技术也相当积极,有的州甚至已经立法,强制要求州内的所有大型公共建筑项目必须使用BIM。2009年,美国威斯康辛州成为第一个要求州内新建大型公共建筑项目使用BIM的州政府[3]。

2.2 英国

得益于全球众多一流的建筑设计事务所如HOK、SOM、Gensler、BDP和Arup Sports等云集伦敦,英国在建筑设计阶段的BIM应用相当领先。但BIM技术在英国本土的普及率并不高,而且启动时间较晚,大约在2010年之后才逐步开始应用。

2008年英国智能建筑(Building Smart)协会的Mark Bew和建设项目信息委员会 CPIC的 Mervyn Richards两位专家对英国建筑业信息技术应用水平及发展方向进行预测,指出当时英国95%的用户处于利用图形符号的计算机辅助绘图阶段,也就是 CAD阶段。

为推动BIM技术应用,英国内阁办公室于2011年5月发布了“政府建设战略”文件,其中有一个章节关于BIM的,规定到2016年达到全面协同的3DBIM,对全部文件实现信息化管理,并制定了明确的阶段性目标。

2.3 北欧地区

北欧国家包括挪威、瑞典、芬兰和丹麦,是一些主要的建筑业信息技术的软件厂商,如Tekla、Progman和Solibri等企业所在地,匈牙利Graphisoft公司(2007年被德国Nemetschek AG公司收购)的ArchiCAD等BIM软件在本地区的应用率也很高。北欧国家冬天漫长多雪,这使得建筑构件的预制化非常重要,因此促进了包含丰富数据、基于模型的BIM技术的发展,并导致这些国家较早地开始了BIM的部署,成为全球最先采用基于BIM模型进行建筑设计的国家之一[2],而且在整个建筑产业链内的协同水平非常高,基本实现了规划、设计、制造、施工等过程中的信息共享。

与美、英等国家不同,北欧4国政府并未强制要求使用BIM,但由于当地气候条件以及先进建筑信息技术软件的推动,BIM技术的发展主要是企业的自觉行为。

2.4 日本

日本早在20世纪90年代已经开发了一系列的BIM软件,但那时还没有BIM这个术语,但所做的事情现在可以归类到BIM系列中来。从规划设计到各类分析、算量,再到最后的施工,日本已经有了一套完善的BIM软件,互相之间都有了成熟的接口。最早出现和投入应用的主要是机电设备设计软件,主要有REBRO、REAL和TFAS等[4]。

为实现数据集成,日本BIM软件商在国际协同联盟日本分会的支持下,以福井计算机株式会社为主导成立了日本国产BIM软件联盟,其软件产品涵盖了规划、设计、施工等各个阶段的BIM应用。

2.5 澳大利亚

澳大利亚政府对引进BIM技术非常重视,对欧美各国的BIM应用表现出强烈兴趣,采取各种措施鼓励本国企业积极开展BIM应用,建造于1973年的地标性建筑悉尼歌剧院,如今正在使用BIM技术指导其装修设计和设施管理工作,使其重新焕发生机。

2010年,澳大利亚发布了面向建筑行业所有参与方的 BIM 实施指南(National Cuidelines for Digital Modeling);2011年澳大利亚建筑师协会和澳大利亚咨询协会成立的专门小组发布了一套BIM实践指南[5](BIM in Practice Cuidelines)。

2012年,澳大利亚联邦政府与buildingSMART澳洲分部联合,成立建筑环境工业理事会BEIIC,发布了一份BIM战略规划即《国家BIM行动方案》,并成立了一个特别工作小组来负责一个5年计划的执行。

3.1 BIM应用情况比较

3.1.1 软件研发

在这场影响深远的全球建筑业信息化浪潮中,美国凭借技术、人才等优势处于领先地位,以Autodesk、Bentley公司为代表的美国软件企业占据了全球BIM软件市场的大部分份额,而以法国Dassault、芬兰Tekla为代表的欧洲软件企业虽因产品定价过高、市场推广不足等导致所占份额较低,但在专业应用领域有优异表现,具有很强的竞争力。其他国家大多围绕这些主流核心建模软件开发适用于本国情况的专用软件,或以集成应用为目的开发针对不同软件的数据接口。

日本则主要依靠本国软件逐步实现从CAD到BIM的过渡,重视在行业内部融合发展,使软件之间专业配套很深入,本土化程度很高。

BIM技术实际上就是把工业制造领域已经成熟的数字样机(Digital Prototype)、虚拟装配等三维技术移植到建筑业,而BLM(Building Lifecycle Managcment)则源于制造业的PLM(Product Lifecycle Management)技术。在这些领域,美欧等国的软件企业及科研机构从20世纪70年代已开始进行相关研究,其优势并非一朝形成。

全球制造业的信息化水平已经远远走在了建筑业前面,其PLM理念涵盖了对工业产品从创建、使用到最终报废等全生命周期的管理,是对 PDM(Praduct Data Management)概念的延伸,在IT技术的支持下可以实现企业内部甚至企业之间对产品数据的协同应用。建筑是特殊的商品,建筑业在理论上也属于制造业。在实践上,某些建筑构件如钢结构、电梯及其他机电设备等也大多是由制造厂家实施安装的,而建筑业发展的目标之一就是实现工业化建造。

但建筑产品的个性差异和巨大的体量又使它无法像其他工业产品一样进行标准化制造和流水线生产。同时由于建筑产品所涉及的材料、构件及施工安装过程较为复杂,且需要不同的材料供应商、项目建设方在整个产业链内和整个建设周期内的广泛协同。只有实现了对所有材料、构件的PLM,才能实现对整个建筑的BLM,这使得BLM的实施难度远高于PLM,BLM软件的研发难度也同样高于PLM。

3.1.2 标准研究

为推广BIM技术,美国成立了很多国际组织进行广泛的交流和协调,早在1997年国际协同联盟IAI就发布了工业基础类IFC信息模型的第一个完整版本(目前最新版本为IFC 2×4),IFC以及国际字典框架IFD和信息交付手册 IDM均已被采纳为 ISO国际标准。

2007年,美国技术与标准研究院发布了《BIM移交标 准》(GeneralBuilding Information Handover Guide);同年,美国建筑科学研究院下属的建筑智能联盟bSa发布了《美国国家BIM标准》NBIMS第1版的第1部分。2009年bSa发布了BIM项目实施规划指南,2012年发布了NBIMS第2版,目前NBIMS第3版的修订已经完成,即将发布。

欧洲国家,特别是法、德、挪威、芬兰等国对标准的研究也相当重视,在2007年前后陆续推出了各自的应用标准如表1所示,虽然与美国发布NBIMS第1版的时间大致相同,但芬兰等国的标准内容已经非常详细[6]。而在IFC、IFD、IDM等国际标准的起草中,也都离不开欧洲专家的参与。同时,欧美等国还推出了新的建筑信息分类体系,如美国的OmniClass、英国的UN-ICLASS、瑞典的NBSA96等[7],这些标准为其他国家的BIM应用提供了重要参考。

表1 部分欧美国家发布的BIM标准

BIM标准可分为面向IT的技术标准和面向用户的应用标准,IFC、IFD、IDM等均属于前者,目的是提供统一的数据编码定义以满足不同软件之间的数据交换。由于BIM软件由少数跨国公司所主导,这些标准必须在其配合与支持下才能实施。有些国家则直接针对具体软件编写标准,如英国在2011年6月和9月发布了分别适用于Revit和Bentley的英国建筑业BIM标准(AEC(UK)BIM Standard for Revit和AEC(UK) BIM Standard for Bentley Product),适用于ArchiACD、Vectorworks的类似BIM标准也在制定中。

日本一方面积极学习掌握BIM先进技术,吸收IFC等标准中的先进成果,另一方面努力开发属于日本自己的BIM标准。由于日本版的IFC是为本土BIM软件企业量身定制的,这增加了外国BIM软件进入日本市场的难度。之所以如此,是因为日本有自己引以为傲的三维设计软件gloobe,以及其他配套软件。

3.1.3 普及率与应用水平

根据美国McGraw Hill公司2012年的市场研究报告,北美地区BIM应用的普及率从2007年的28%上升到2012年的71%,这一数据被各种文献广泛引用。然而2014年6月美国住宅建筑商协会NAHB发布的美国BIM应用最新情况的报告却给出了不同的数据。

NAHB的报告显示,2013年被调研的美国住宅建筑商有50%不知道BIM是什么,只有7%正在使用BIM。虽然不知道为什么两份报告有如此大的差异,但可以得出一个结论,即美国住宅项目的BIM应用率还非常低。而国际住房协会IHA直到2014年2月份才签署支持BIM应用的协议,参与该协议签署的包括美、英、法、日、挪威、南非、澳大利亚等国。

2010~2012年,英国国家建筑规范NBS连续3次进行全英范围内的BIM调研,结果表明:2010年,有43%的人从未听说过 BIM,而使用 BIM的人仅有13%;2011年,有48%的人仅听说过BIM,31%的人在使用BIM;2012年,已有39%的建筑从业人员在使用BIM,只有6%的人从未听说也没有用过BIM。

根据日经BP社2010年对517位设计院、施工企业及相关建筑行业从业人士对BIM认知度与应用情况的调研,BIM的知晓率从2007年的30.2%提升至2010年的76.4%。仅有7%的业主要求施工企业应用BIM,这也表明应用BIM更多是企业的自身选择与需求。日本施工企业中有33%已经在应用BIM,其中近90%是在2009年之前开始实施的。

出乎大多数人的意料,在普及率、应用水平方面,挪威、芬兰及日本等国很可能走在了美国前面。截止2011年,BIM应用软件在北欧及法、德等国的普及率已经达到60% ~70%[8]。

3.2 BIM实施中的问题与风险

2011年,美国发生了一起因BIM实施引起的法律诉讼。在美国某大学生命科学大楼的项目中,建筑师和机电管道工程师运用BIM技术设计了建筑的MEP (Mechanical,Electrical&Plumbing)系统,将复杂的MEP系统紧凑地布置在天花板的空间内。然而设计团队没有告诉承建商安装时要遵守一个非常详尽的顺序,并且要安装紧密,当承建商完成了70%的安装工作时,才发现MEP管线超出了天花板的空间。

“这一切在模型里面都很合适,但是在现实中不是这样的”,为专业设计人员提供职业责任保险的负责人说:“设计团队从来没有和承建商讨论过安装顺序,承建商也没有足够的经验去按照一定顺序来进行安装”[9]。

这一案例展示了在BIM实施中加强沟通交流的重要性,然而解决类似问题可能需要一套规范的标准。美国建筑师协会AIA为了规范BIM参与各方及项目各阶段的界限,在其2008年的文档E202中定义了模型详细等级(LOD)的概念,描述一个BIM模型构件单元从最低级的抽象概念(LOD100)发展到最高级的演示级精度(LOD500)的步骤。但LOD并不能有效避免类似问题的发生,有美国建筑师表示:“E202是一个很好的起点,但是它是一个空白矩阵,而且这个文件也没有跟踪记录”、“更重要的是,在BIM的LOD上有不同的结果”。

本案总承包商BIM协会为此发起了一个关于创建电子绘图标准手册的项目,其意图是为了阐明美国建筑协会的AIA 202-2008文件。近来,该文件已进一步发展成 G 202-2013,建筑信息建模协议表(Building Information Modeling Protocol Form),但仍有待细化和完善。

3.3 BIM并非实施于所有项目

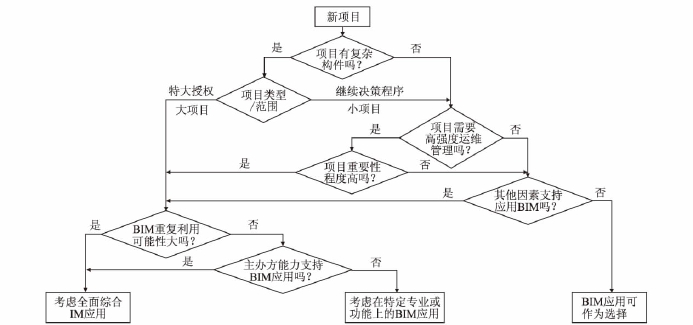

再来看一下美国陆军工程兵USACE对BIM技术的应用情况。USACE是美国最积极推动BIM应用的联邦机构之一,在为期15年的BIM应用路线图中设置了6个大目标,每个大目标下设置若干子目标,共计21项子目标。在经济上可行的项目,采用图1所示的决策流程来确定是否应用BIM以及如何应用BIM。

由图1可见,美国陆军工程兵目前只在满足“项目包含复杂构件或部件、大型项目、BIM重复利用程度高”的项目上才考虑全面综合应用BIM,如果前述3个条件不能同时满足的话,可能还需要具备“项目需要高强度运维管理、项目重要性程度高、其他因素支持、主办方BIM能力支持”等其他因素的支持下,方可考虑全面综合应用BIM,对于不满足这些条件的项目只考虑在特定专业或功能上应用BIM甚至暂时不用BIM,而所有这些决策的基本前提是经济上可行[10]。

3.4 澳大利亚的BIM实践

之所以单独讨论,是因为与欧、美、日各国相比,澳大利来的BIM应用相对不那么成功。在2010年12月澳大利亚建筑师学会、澳大利亚咨询协会和美国Autodesk公司联合发布的名为“BIM在澳大利亚”的报告中,对澳大利亚的BIM应用情况进行了讨论和分析,总体来说代价较高,收获有限。

报告中有一章专门讨论了软件问题,指出现有BIM软件产品面临以下挑战:

(1)项目过程的每个阶段都需要比原来更多的(软件)工具,有些工具价格很高,给企业带来了更大的财务负担。

图1 美国陆军工程兵USACE新项目BIM应用决策流程

(2)BIM软件的专用性导致建筑企业感觉自己像是在“押宝”,因为越来越多地和一家特定的软件厂商的成败连在了一起。

(3)集成项目交付(IPD)的主要障碍之一是不同BIM平台从其他平台获取数据和支持供应链工作流程的能力局限,应用协议界面(API)对数据结构、程序和协议只有极少的规格明细要求且没有标准。

一个可能的解决方案是开发基于诸如IFC的开源软件,但被认为仍有商业和实用上的限制,因为IFC标准发展缓慢。

文献[6]认为,BIM在澳大利亚没有被大量采用的另一重要原因是缺乏支撑BIM应用合同的法律框架,建筑、工程及施工(AEC)行业的法律与合同要求还没有发展到反映BIM协同潜力的阶段。

4.1 技术和人才是BIM成功的基础

综上所述,欧、美等国的BIM应用在技术和经济上都是成功的,而同为发达国家的澳大利亚则更多地总结了其中的教训,虽然有政府的鼓励支持,但由于自身软件产业不发达,导致BIM实施中高度依赖外国软件产品和服务,人才培养和技术开发基本从零开始,是BIM应用没有达到预期效果的主要原因。

而日本则在技术、人才方面进行了长期的积累,得益于其相对封闭的企业文化和高度融合的内部市场,在整个产业链的专业协同与数据交换方面拥有了成熟的接口,实施BIM能够显著提升工作效率和经济效益的,因而成为企业从自身需要做出的选择。

其他如韩国、新加坡及我国台湾和香港地区在BIM研发方面虽无技术优势,但由于国际化程度较高,比较重视吸收国外先进技术,较早地进行了跟踪调研和相关部署,依靠国外BIM软件和当地高端建筑业的信息化需求,已经形成一定的人才优势和应用基础。

中国大陆的情况与澳大利亚类似,在技术、人才方面可以说是“0基础”起步。但中国庞大的基建规模是国际软件厂商无法忽视的。依托国家的城镇化进程和绿色建筑、智慧城市等战略,相关企业可以在BIM应用中与国外软件厂商合作,加强本土人才培养和技术开发。

BIM是信息技术与建筑工程技术相结合的产物,发展BIM无疑需要既懂工程又懂IT的复合型人才,但绝不意味着BIM人才就是坐在电脑前操作BIM软件的人员,与这些专业级的BIM人才相比,项目级和企业级BIM人才更为稀缺。

4.2 认清BIM的理想与现实

几乎所有人都在谈论BIM的“全专业(或全产业链)协同”、“全生命周期应用”,然而这些描述在很大程度上属于未来的美好前景,而绝非今天的现实。事实上,BIM的全生命周期应用在全球尚无一例;而在专业协同方面,还有大量的问题有待解决,更不用说在全产业链的协同。

以IFC为例,随着数据交换问题的日益严重以及IFC影响力的不断扩大,已经有越来越多的软件厂商声称支持IFC,但支持IFC并不能保证软件之间数据的互通互用。在上海中心大厦、天津邮轮码头等项目所用到的软件中不乏获得IFC认证的软件,然而数据交换仍面临巨大挑战,不得不耗费相当多的人力、财力资源来解决这些问题。正如“BIM在澳大利亚”报告中所指出的:IFC离支持BIM价值实现的要求还有相当的距离和不确定性。

BIM应用对软件的依赖性很强,软件的完备性、可靠性决定着BIM应用的质量甚至成败。由于建筑行业信息化水平较低(与制造业相比),而全球建筑业产值高达数万亿美元,软件厂商无不觊觎这一巨大的市场机会和利润空间,为相互竞争在宣传时不免夸大其辞,将软件可能实现的功能当作已经实现的功能向用户推销。比如法国Dassault公司的软件产品,原专注于机械设计制造领域,近几年则快速扩张至包含土木工程、生命科学等行业的12大领域,而相应的专用软件模块有些尚在开发当中,有些则还处于计划阶段。再如Autodesk公司的Revit系列产品,虽然在建筑、水暖、电气等专业表现良好,但对异型构件及复杂曲面的造型则无能为力,而针对地质专业三维建模需求的模块则完全没有。旗下不同产品之间的设计成果数据格式尚未统一,无法与其他软件平台的数据互通。

另一个重要但却不被人们注目的事实是:大部分BIM软件都还没有解决出图问题,从三维模型生成的平面、剖面图不能完全符合施工图设计表达要求,生成的统计报表等表单样式亦不符合现有设计标准[11]。听起来难以置信,但很多企业在购置了BIM软件之后都把实现出图功能作为一个重要课题进行科研攻关,软件厂商则以定制开发为由从中收取高昂费用。

很多人不禁要问,为什么欧美国家没有遇到这些问题,答案在于市场环境不同。一方面这些国家已经出台了BIM交付标准,三维BIM模型是可以接受的成果交付形式,对二维图纸的依赖不像中国这么严重;另一方面,发达国家的BIM应用主要在项目规划和设计阶段,而中国的BIM应用主要由政府和业主推动,要求施工企业在工程项目的建设中开展BIM应用。

4.3 循序渐进,量力而行

不可否认,BIM在全球的推广应用已是大势所趋,各国政府、企业、行业组织及研究机构都把BIM作为建筑业核心竞争力的重要组成部分予以深入研究,但在具体的实施过程中却要考虑策略问题。

善于制定宏伟目标和计划是国人的强项,然而热衷于“大而全”又是其文化思维方面的一个弱点。BIM的重要特征之一是协同工作方式,其价值的发挥需要逐步挖掘,当某个环节出现短板时,木桶效应便会发生。如果不计成本、不切实际地求新求全,将不利于BIM的发展。国内建筑、水电行业的BIM应用历程表明,这些行业的BIM应用之所以领先于土木行业,其直接原因是设备厂家将制造业较为成熟的3D设计和虚拟装配技术延伸到了建筑安装环节,这种基于现实需求而实施的有限的BIM应用(集中在MEP系统)确保了BIM的正面效益。

因此,企业实施BIM规划时,宜从单项BIM专业应用入手,先选择几个关键的BIM应用点实现BIM应用的单项突破,再通过建立BIM试点项目的方式,逐步扩展到多阶段、多专业的集成应用,不断积累和总结实施经验,最终建立起适合企业自身需要的BIM技术解决方案和协同工作平台。

需要指出的是,施工阶段的BIM应用比设计阶段更复杂,也更困难,所用软件不仅包含设计阶段所用到的如建模、算量、碰撞检查等功能,还包括施工组织模拟,进度、质量管理,物料跟踪、现场监控等功能,软件的集成与数据共享难度要大得多。设计企业的BIM协同平台一旦形成,便可以持续使用和完善,便于在业务流程、岗位分工及项目管理方面实现标准化,而施工企业的技术、管理团队及实施项目都是流动的,不便于经验的积累和传递。因此更应注意策略、方法,建议先在基本应用上实现早期收获,为后续工作提供动力和信心。

4.4 警惕过度销售和夸大(oversell&oversimplify)

美国Gehry Technology的BIM专家曾这样介绍他们的项目经验:每一个项目都完全在电脑中模拟,从造型设计分析到建材造价施工组织等,通常需要数十万小时的员工工作时间,最终一个项目的文件信息总量在数万GB以上[12]。2012年6月我国住建部《勘察设计和施工BIM技术发展对策研究》课题组BIM考察团与美国建筑科学研究院BIM专家进行交流,当被问及“BIM发展和实施过程中可能的最大风险是什么?”时,北美建筑智能联盟主席Deke Smith先生的回答极其简洁:过度销售和夸大。

而《美国陆军工程兵用生命周期建筑信息建模路线图》(The US Army Corps of Engineers Roadmap for Life-Cycle Building Information Modeling BIM)里则提到,陆军工程兵、其他联邦部门及整个行业在新旧IT系统集成、推动互用标准的早期努力把项目相关方在所需信息及其格式方面达成共识这件事上的困难看得过于简单化了。

从过度销售到过于简单化,何关培认为目前很多企业BIM应用中碰到的大部分问题都可以从这2个词语身上找到原因。过度销售是指夸大了今天BIM能发挥的作用和价值(主要表现为误把BIM未来可能的价值当作今天可以实现的价值),追求BIM应用的大而全,导致企业或项目目标不能达成、投入回报不理想;而过于简单化是指低估了BIM应用的困难,导致BIM应用技术实现的层次、程度和效率大大低于预期。

发达国家的经验表明,BIM应用能否取得预期效果,与其BIM软件产业发展水平及实施BIM的企业所处行业内部的融合程度有直接关系。另外2条经验是:即使对BIM技术的运用已经达到相当成熟的程度,也不建议在所有项目上实施BIM;当企业不具备自主研发能力时,采用过多过杂的BIM软件并依靠外部服务对其进行整合,不仅面临较大的技术风险,而且会源源不断地支付成本,因为BIM软件及相关标准的发展和完善注定是一个长期的过程,一切尚在变化中。

对于已经实施了ERP或类似信息系统的国内建筑企业而言,面临着将BIM与ERP系统集成为一体的强烈诱惑和冲动,然而就现实情况来说,提出这一方案还为时过早。有研究认为,国内工程类企业实施ERP系统尚无成功的先例(至少是没有达到预期效果),而BIM又是一个正在快速发展、各种标准体系尚未建立和完善的新生事物,BIM软件内部的兼容性和相关解决方案仍在探讨和研究当中,将其与ERP系统进行整合无疑将产生不可预知的后果。更何况,BIM和ERP分别属于建筑技术信息化和管理信息化2个不同系统,全面整合的风险和成本远大于预期收益,进行有限的数据互用将是比较可行的方式。

4.5 国内BIM应用的现状与未来

2014年12月,在中国建筑业协会工程建设质量管理分会举办的第二届中国工程建设BIM应用大赛成果交流会暨颁奖大会上,李云贵博士介绍了参赛作品情况,并分享了个人观点,在一定程度上反映了国内BIM应用的现状:

(1)2次(指2013和2014年两届比赛)参赛作品数量相差不大,但BIM应用方式有较大变化:综合应用增多,单项应用减少。

(2)从参赛情况看,施工应用约占80%,大大多于设计应用。

(3)在应用深度上,目前仍处于试点、试用和摸索阶段,属于BIM应用的初期。

(4)从BIM应用专业来看,在机电、土建、钢结构这3个专业应用最多;从应用点来看,施工企业主要是用于建模、深化设计、算量和造价管理,设计企业主要用于碰撞检查、专业综合和模拟分析。

(5)软件方面,参赛单位所使用的BIM软件数量从2013年的28个增加到2014年的45个。

(6)Autodesk公司的软件在中国市场占有率很高、普及面很广;Dassault公司的软件:很好、很贵、很难。

(7)关于BIM标准:大家对BIM标准的期望过高。标准是滞后于实践的,宜先应用、后编标准。中建在编写BIM企业标准前,已经在280多个项目上进行了应用和总结,组织旗下36家单位承担各章节的编写任务。

(8)BIM面临的主要困难:BIM在国内还没有法律地位;BIM的责任主体不明确。美国的IPD(集成项目交互)模式在中国无法实现,上海的迪斯尼项目在BIM应用上遭遇很大的挫败感,其根源在于两国的BIM应用环境和业态完全不同。

目前,BIM的重要性和实施的艰巨性已逐渐被人们所了解,业内专家、学者和研究人员对BIM在中国的发展前景和路径进行了深入探讨,相关单位陆续成立了各种协会组织以推动中国BIM标准和相关技术的研究。2011和2012年,清华大学BIM标准研究课题组先后发布了《中国建筑信息模型标准框架研究》和《设计企业BIM标准实施指南》等研究成果;2012年1月,建筑信息模型(BIM)产业技术创新战略联盟宣告成立,提出了一系列研究课题并组织开展了23部P-BIM标准的编制工作;2013年9月,依托中国建筑标准设计研究院成立了buildingSMART中国分部以加强国际交流;同年12月,中国铁路BIM联盟由中国铁路总公司发起成立。2013年10月,科技部将建筑信息模型(BIM)产业技术创新战略联盟列入第3批国家产业技术创新战略试点联盟,上升为国家战略。这些努力为BIM在中国更好、更快地发展奠定了基础,尽管起步较晚,但市场广阔,潜力巨大。

BIM的理念和相关技术由来已久,近几年成为建筑业的最大热点之一。除了其本身固有的价值外,与Autodesk公司成功的商业策划和市场推广也有很大关系,以至于在有些人的概念里,BIM就是Revit,Revit就是BIM。

早在BIM这一术语出现之前,北欧及日本等国已在这一领域深耕细作了多年,且自主开发了所需的软件平台,这对确保BIM的成功实施至关重要,而澳大利亚虽然是一个人均GDP达6.7万美元的发达国家,但在BIM领域却与中国一样属于“0基础”起步,因此其所遭遇的曲折也就不难理解了。

不少专家表示,在现阶段BIM所能实现的功能中,“期货多于现货”、“商业炒作大于实际应用”。然而BIM的前景无疑是光明的,发展BIM是全面支持工业化建造和精益施工的需要,也是建设绿色、智能建筑的需要。

参考文献:

[1]杰里·莱瑟林[美],王新.BIM的历史[J].建筑创作,2011,23 (6):146-150.Jerry Laiserin,WANG Xin.The history of BIM[J].Architectural Creation,2011,23(6):146-150.

[2]贺灵童.BIM在全球的应用现状[J].工程质量,2013,31(3):12-19.HE Lingtong.Global BIM Application Status[J].Construction Quality,2013,31(3):12-19.

[3]何清华,钱丽丽,段运峰,等.BIM在国内外应用的现状及障碍研究[J].工程管理学报,2012,28(1):12-16.HE Qinghua,QIAN Lili,DUAN Yunfeng,et al.Current Situation and Barriers of BIM Application Abroad and at Home[J].Journal of Engineering Management,2012,28(1):12-16.

[4]金戈.浅谈日本机电BIM软件及其应用[J].土木建筑工程信息技术,2012,4(3):33-44.JIN Ge.Japan Electrical BIM Software and Its Applications[J].Information Technology in Civil Engineering and Architecture,2012,4 (3):33-44.

[5]Corrs Chambers Westgarth.Old habits die hard-Building Information Modelling saves time and money,so why is it being ignored?[EB/OL].Lexology,[2012-12-24].http://www.chinabim.com/school/guandian/2012-12-24/4762.html.

[6]杜书波.BIM技术标准研究——以BIM芬兰标准为例[J].青岛理工大学学报,2012,33(1):67-70.DU Shubo.Study on BIM Technological Standards——Focused on Finland BIM Standard[J].Journal of Qingdao Technological University,2012,33(1):67-70.

[7]郑国勤,邱奎宁.BIM国内外标准综述[J].土木建筑工程信息技术,2012,4(1):32-34.ZHENG Guoqin,QIU Kuining.A Review of Domestic and Foreign BIM Standards[J].Information Technology in Civil Engineering and Architecture,2012,4(1):32-34.

[8]清华大学BIM课题组.中国建筑信息模型标准框架研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.BIM Research Group of Tsinghua University.Research of Chinese Building Information Modeling Standard Framework[M].Beijing: China Building Industry Press,2011.

[9]Nadine M.Post.BIM Lawsuit Offers Cautionary Tale[EB/OL].Archrecord,(2013-10-14).http://www.chinabim.com/school/ cases/2013-10-13/5624.html.

[10]何关培.究竟什么样的项目应该用BIM,用到什么程度合适?[EB/OL].(2014-07-09).http://www.chinabim.com/school/ heguanpei/2014-07-09/6499.html.HE Guangpei.What kind of projects should use BIM,and what's the appropriate degree?[EB/OL].(2014-07-09).http://www.chinabim.com/school/heguanpei/2014-07-09/6499.html.

[11]李云贵,邱奎宁,王永义.我国BIM技术研究与应用[J].铁路技术创新,2014,12(2):36-41.LI Yungui,QIU Kuining,WANG Yongyi.Research and Application of BIM Technology in China[J].Railway Technical Innovation,2014,12(2):36-41.

[12]朵宁.Dim BIM[EB/OL].畅言网,(2011-03-15).http:// www.archcy.com/focu s/bim2/ff1262c8bccbe137.DUO Ning.Dim BIM[EB/OL].Archcy,(2011-03-15).http: //www.archcy.com/focu s/bim2/ff1262c8bccbe137.

Experience and Enlightenment of Application of BIM Abroad

LIU Honggang

(China Railway Major Bridge Engineering Group Co.,Ltd.,Wuhan 430050,China)

Abstract:In order to explore the BIM development path and the best realization way,this paper analyzes and compares BIM development history of America,Europe,Japan and other countries from the aspect of subsistance environment,software ability,standard research,role of government and industry organizations,reveals the relationship between the success&failure of BIM abroad and the development level of BIM software industry and the degree of integration in construction industry,points out the limitations of BIM software,the gap between research progress of IFC international standard&USA LOD standard and the practical needs,introduces the experience and lesson of a BIM legal case in A-merica and BIM application in Australia.Based on the summary of the foreign experiences,its enlightenment to BIM application strategy in relevant domestic enterprise is discussed in the paper,mainly including:technology and talents are the foundation of successful BIM application;the software vendors and various document's description on the function of BIM is close to the bright prospect more than reflects the reality of today;On the feasibility evaluation of implementation,USA USACE's decision procedure is worth learning;step by step,it's important to achieve early harvest in the basic application;scientific treatment,do not fear,do not abuse.

Key words:BIM technology;BIM standard;application;experience;enlightenment

中图分类号:TP391.72

文献标志码:A

文章编号:1674—8247(2015)03—0059—08

收稿日期:2015-01-28

作者简介:刘宏刚(1975-),男,高级工程师。